Es wird keine Stadt Stallikon gebaut

900 Jahre Stallikon (5): Nicht realisierte Pläne

Das heutige Unteramt, bestehend aus Bonstetten, Stallikon und Wettswil, wurde in der Frühen Neuzeit von der Stadt Zürich als Obervogtei verwaltet. Im Gegensatz zum Landvogt von Knonau residierte der Obervogt in der Stadt und liess sich in der Praxis meist von seinen beiden Untervögten, die beide aus der Obervogtei selbst stammten, vertreten.

Zürich interessierte sich viel mehr für strategisch exponierte Punkte wie Kappel und Knonau als für das vergleichsweise beschauliche Reppischtal. Noch 1834 beschrieb der Historiker Gerold Meyer von Knonau Stallikon so: «Pfarrdorf im Bezirke Knonau, in einem abgeschiedenen Thälchen hinter dem Hütliberge, das von dem Flüsschen Reppisch bewässert wird. Seine Bewohner treiben Ackerbau und Viehzucht, der grösste Theil aber nährt sich durch Seidenwinden und Seidenweben.»

Projekt Baldernbahn

Zwei Jahrzehnte später wäre es mit dieser Beschaulichkeit vorbei gewesen, wenn die Weichen während des Eisenbahnfiebers zur Mitte des 19. Jahrhunderts anders gestellt worden wären. Die Gründung eines Komitees für ein Bahnprojekt «Sihllinie» löste im Knonaueramt Bestrebungen aus, die Verbindung von Zürich nach Zug und Luzern durch den Bezirk Affoltern zu führen.

Als Gegenentwurf zur Sihltalbahn, die von Zürich über Sihlbrugg und Baar nach Zug hätte führen sollen, wurde das Projekt Baldernbahn skizziert. Die Bahnlinie wäre von einem eigenen Bahnhof in Zürich-Enge ausgegangen, hätte am Osthang der Albiskette mit einer Steigung von 25 Promille eine Höhe von 550 Metern über Meer erreicht, um dann in einem 1200 Meter langen Tunnel an den nordwestlichen Rand von Stallikon zu gelangen und durch einen zweiten, kürzeren Tunnel Bonstetten zu erreichen. Ab hier wäre die Bahnlinie in etwa dem heutigen Trassee nach Zug gefolgt.

Anschluss an Spanisch-Brötli-Bahn

Das Bedürfnis nach dieser Linie wurde durch die Zählung des Fussverkehrs gestützt: Jährlich gingen 88000 Personen zu Fuss über die Albiskette, davon 31640 über Baldern. Für das am 10. Dezember 1856 eingereichte Konzessionsgesuch wurde die geplante Steigung auf 13 Promille verringert, der Balderntunnel wäre nur noch 960 Meter lang geworden, und von Affoltern hätte eine Zweiglinie über Lunkhofen nach Bremgarten geführt. Bei einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren wurden Baukosten von 8,2 Millionen Franken veranschlagt.

Der Grosse Rat des Kantons Zürich wünschte aber einen Anschluss in Zürich Altstetten an die 1847 erbaute Nordbahn nach Baden, im Volksmund «Spanisch-Brötli-Bahn» genannt. Die Initianten der Bahnlinie über Affoltern am Albis nahmen den Ball umgehend auf und erhielten am 3. Juli 1857 die Konzession für die am 30. Mai 1864 eröffnete Linie, die von Altstetten über Urdorf und Birmensdorf nach Bonstetten-Wettswil führt. Damit war das Projekt Baldernbahn faktisch gescheitert.

Die Anfänge der Planung

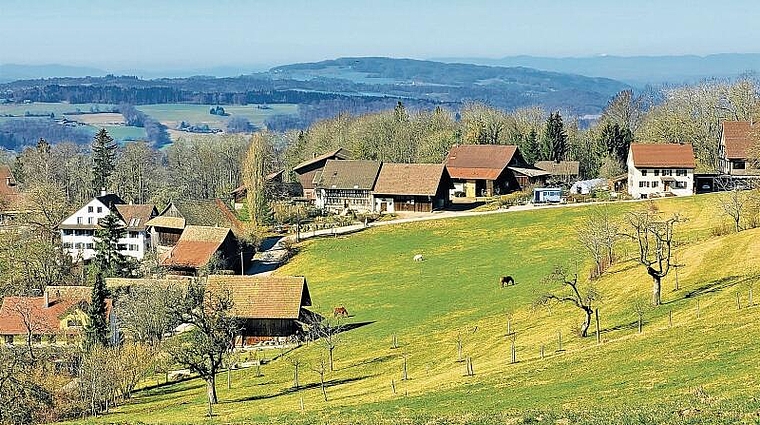

Ein Jahrhundert später, während der Wachstumseuphorie der 1960er-Jahre, entstand die Idee, im Gebiet von Stallikon, von Diebis bis Tägerst und hoch zur Buchenegg, eine Stadt für 25000 Einwohnerinnen und Einwohner zu schaffen. Diese Pläne wurden mit dem Teilzonenplan von 1970 aufgegeben. Die Bauzonen wurden auf die Räume Sellenbüren und Stallikon beschränkt. 1986 wurde diese Planung weitgehend bestätigt. Neu wurden Kernzonen für die alten Dorfzentren geschaffen. In diesen gelten zwar strengere Gestaltungsvorschriften, dafür Erleichterungen bei der Erhaltung bestehender Bausubstanz.

Der langjährige Gemeindeschreiber Franz Birri fasst zusammen: «Man hätte in den 1960er-Jahren das ganze Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wälder überbauen wollen. Auf dem Vermessungsplan sieht man von Gamlikon über Grafschaft und Neuhus bis zur Buchenegg noch Spuren der damaligen Pläne. Aber die metropolitane Entwicklung von Stallikon war so nicht möglich. Ich schlug damals vor, nicht die ganze Planung zu Makulatur zu machen, sondern den Plan auseinanderzuschneiden und die Teilzonenpläne für Stallikon und Sellenbüren zu übernehmen, auf die Überbauung der Ortsteile südlich von Stallikon aber vorderhand zu verzichten. Vor allem aber stellte ich fest, dass wir mehr als einen Zonenplan benötigen, nämlich eine richtige Ortsplanung.»

Der Quartierplan von Sellenbüren, an dem bei Amtsantritt von Franz Birri bereits seit einem Jahrzehnt gearbeitet wurde, kam erst gegen Ende der 1970er-Jahre zu einem Abschluss: «Er war zu gross, was zu Kosten für die Erschliessung führte, die weder die Gemeinde noch Private vorfinanzieren konnten. Erst das Bundesgesetz über die Raumplanung von 1979 schaffte die Möglichkeit einer Vorfinanzierung durch den Bund, darauf ging es mit der Erschliessung vorwärts.»

Integrative Gemeinde

Die Lage abseits der Bahnlinie bedeutete für Stallikon auch eine Chance. Das Wachstum der Gemeinde überbordete in keiner Phase ihrer Geschichte. Dies führte dazu, dass sich die Bevölkerung stets durchmischte. Das ist sehr gut für die Integration, wie der Kulturbeauftragte der Gemeinde, Devi Rao, zusammenfasst: «Die Menschen in Stallikon nehmen mir sprachliche Unzulänglichkeiten nicht übel, sie begrüssen es, dass ich auf sie zugehe.»